기술의 발전은 개인의 주관적 감각에 영향을 주며 엄청나게 변화시켜왔다. 예를들어 걸어다니면서 위치를 파악하던 시대에 비하면 우주선이 날아다니고 일상적으로 비행기를 타고다니는 현재는, 지리적 인지가 기계들의 속도와 비례하여 줄어든게 사실이다. 모더니즘의 공간들이 기계화된 문명의 극한을 지향하던 반면, 포스트모던의 공간은 커뮤니케이션 테크놀로지에 의해 더이상 지리적 공간이 아닌 사이버 공간으로 대표된다. 하나의 역사적 사건이 한 지역에 국한되는 것이 아니라 인터넷과 인공위성을 통해 빛의 속도로 무수히 많은 곳으로 동시에 전파 혹은 복제되는 현상이 가능해졌기 때문이다. 바로 보드리야르가 하이퍼리얼리티라는 용어로 묘사했던 포스트모더니티의 특성이다. 사이버공간이란 용어는 알다시피 SF소설가 윌리엄 깁슨에 의해 그의 소설 [Neuromancer]’뉴로맨서'(1984)에서 처음 사용되었다. 지금은 인터넷을 통해 생활속에서 인지하고 체험하는 가상공간을 이전에는 깁슨류의 소설과 수 많은 SF영화들을 통해 주로 체험할 수 있었다.

많은 영화이론가들이 얘기하듯이 영화는 인간의 인지적 규칙으로부터 자유로운 지각특성을 보여줄 수 있으며, 특히 SF영화에는 시뮬레이션을 넘은 하이퍼리얼리티가 존재한다. 대다수의 극영화가 구체적 공간을 재현하여, 현실을 재현하려는 욕구를 공간적으로 반영한다면, SF 영화의 공간은 실재하지는 않는 다른 차원의 공간이다. 깁슨의 소설 분위기는 [블레이드 러너]나 [브라질](1985)과 같은 영화에서 잘 드러나는데, 특히 [브라질]에 등장하는 “센트럴서비스”(중앙서비스) “인포메이션 리트리벌”(정보검색)이라는 통제기관은 당시로서는 미래였던 지금, 기계 혹은 정보통제의 현실을 우화적으로 잘 표현해주고 있다.

가상공간과 현실공간에 대한 이슈는 매트릭스와 아바타등의 대흥행과 관심에서 보듯 대중들에게도 끊임없는 자극점이 된다. 가상세계에서 현실세계로 나오는 방향을 진실로 여겼던 [매트릭스](1999)와 현실에서 가상세계로 들어가는 것을 긍정적으로 보았던 [아바타](2009)의 방향성 차이는 가상공간에 대한 인류의 인식이 얼마나 수용적이 되었는지에 대한 반영이기도 하다.물론 두영화 모두 결국 현실과 가상이 더이상 시각의 차원에서 분리되는 것이 아니라 존재 합일의 논의 대상이 되어가고 있음을 보여준다. 초기 SF영화들의 시대에서 이미 40년이나 지나버린 현재 시점에서 사이버공간은 더이상 만들어질 당시의 의미가 아니라, 엄연히 현실에 영향을 미치는 실재 공간이 되어버린 것이다.

영화 [매트릭스] 도입부 장면의 해커 네오가 디스켓을 전해주고 돈을 받는 장면에서 네오는 “시뮬라크르와 시뮬라시옹”이라는 책의 ‘니힐리즘’챕터에서 디스켓을 꺼내는데, 보들리야르의 이 책이 등장하는 것만 보아도 영화전체를 지배하는 테마가 잘 드러난다. 결국 3편에서 네오가 시력을 잃고나서야 진정한 사랑을 깨닫고, 가상과 현실 구분없이 통합된 ‘능력’을 발휘한다는 것도 이 분리된 세계에 대한 재미난 메타포라 하겠다. ?”사이버 공간은 새로운 우주를 말하며, 세계의 컴퓨터와 커뮤니케이션 전선들에 의해서 창조되고 지속되는 공간이다.”라는 마이클 베네딕트의 말처럼, 현실에서 우리는 인터넷을 통해 우리 몸안에 새로운 우주를 체화한다.

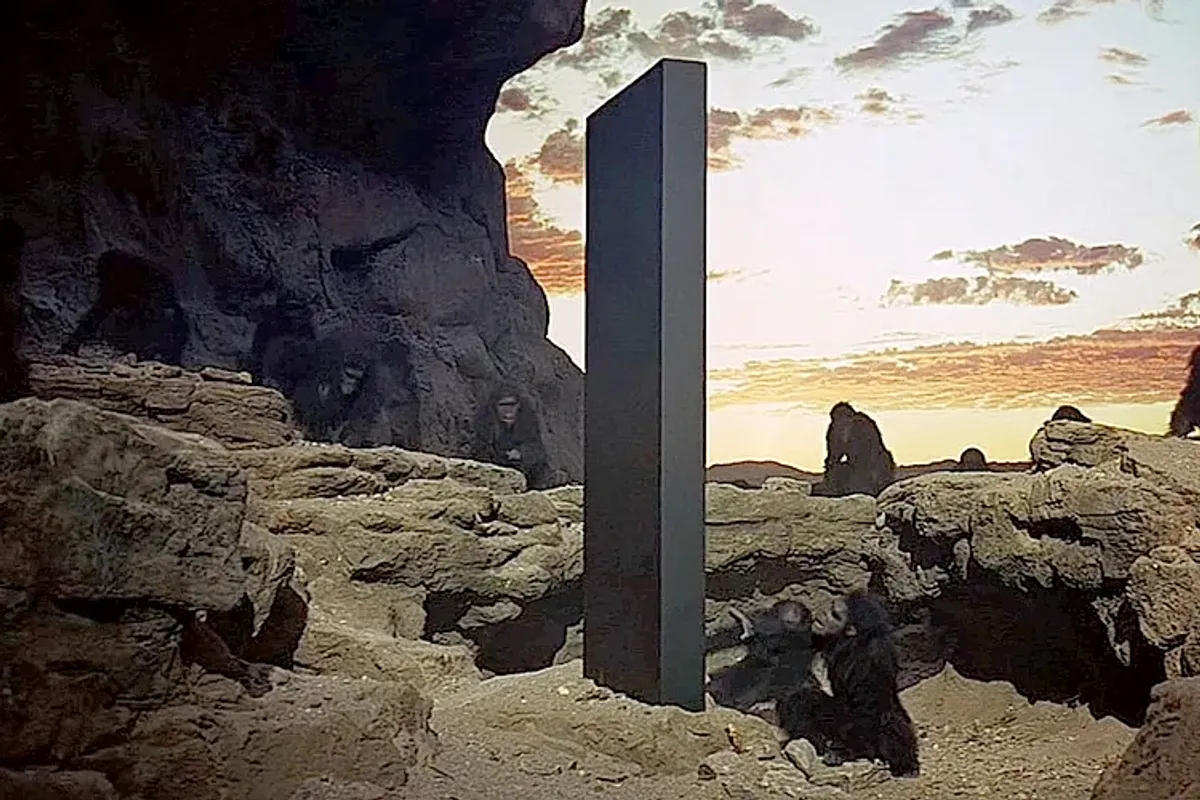

우주탐사의 내러티브를 통해 인간 존재에 대한 통찰을 보여주었던 [Space Odyssey](1968)를 잠시 들여다보자. 원시시대에 등장하는 검은 선돌(monolith)은 넓디넓은 공간에 하나의 점으로서 기능하면서, 공간에 대한 인지를 통해 유인원이 인류로 진화하는 촉매제가 된다.

기술적 진보라 할 수있는 최초의 도구 사용을 통해 인류가 가장 먼저 했던 일은 타자를 죽이는 일이었다. 다른 짐승을 죽이고, 다른 종족을 죽여 배고픔을 면한다. 공간의식은 의식의 전환과 기술을 낳고, 기술의 발전역사는 전쟁의 역사와 그 궤를 함께한다. 전쟁의 역사는 지구상에서 공간 확보를 위한 투쟁사였고, 그것은 우주이건, 또다른 무한의 가상공간이건 마찬가지인듯하다.

인간은 기술을 발전시켜 도구로 사용하지만 또한 그 기술에 의해 스스로 노예가 되기도 한다. 그것이 기계이건 새로운 공간이건, 스스로의 운명을 개척하기 위해 만들어낸 것에 결국 종속되어버리는 이 묘한 운명의 순환구조가 인류의 숙명이기도 한 것만 같다. 이 숙명적 구조를 통해 인간은 끊임없이 죽음과 탄생을 거듭하며 진화하는 것인지도 모른다.

인간은 스스로의 존재와 우주의 비밀을 풀어내기 위해 오늘도 오디세우스의 여행을 지속한다. 그것이 차갑고 광활한 우주이건, 지구상의 모든 것이 복제되고 있는 가상공간이건 혹은 내 안의 내적 공간이건, 결국 이 여행은 온전히 홀로 자신의 진짜 얼굴을 마주해야만 끝날 것 같다.

(월간 브뤼트Brut 2010.10 기고)